时下的当代舞蹈艺术

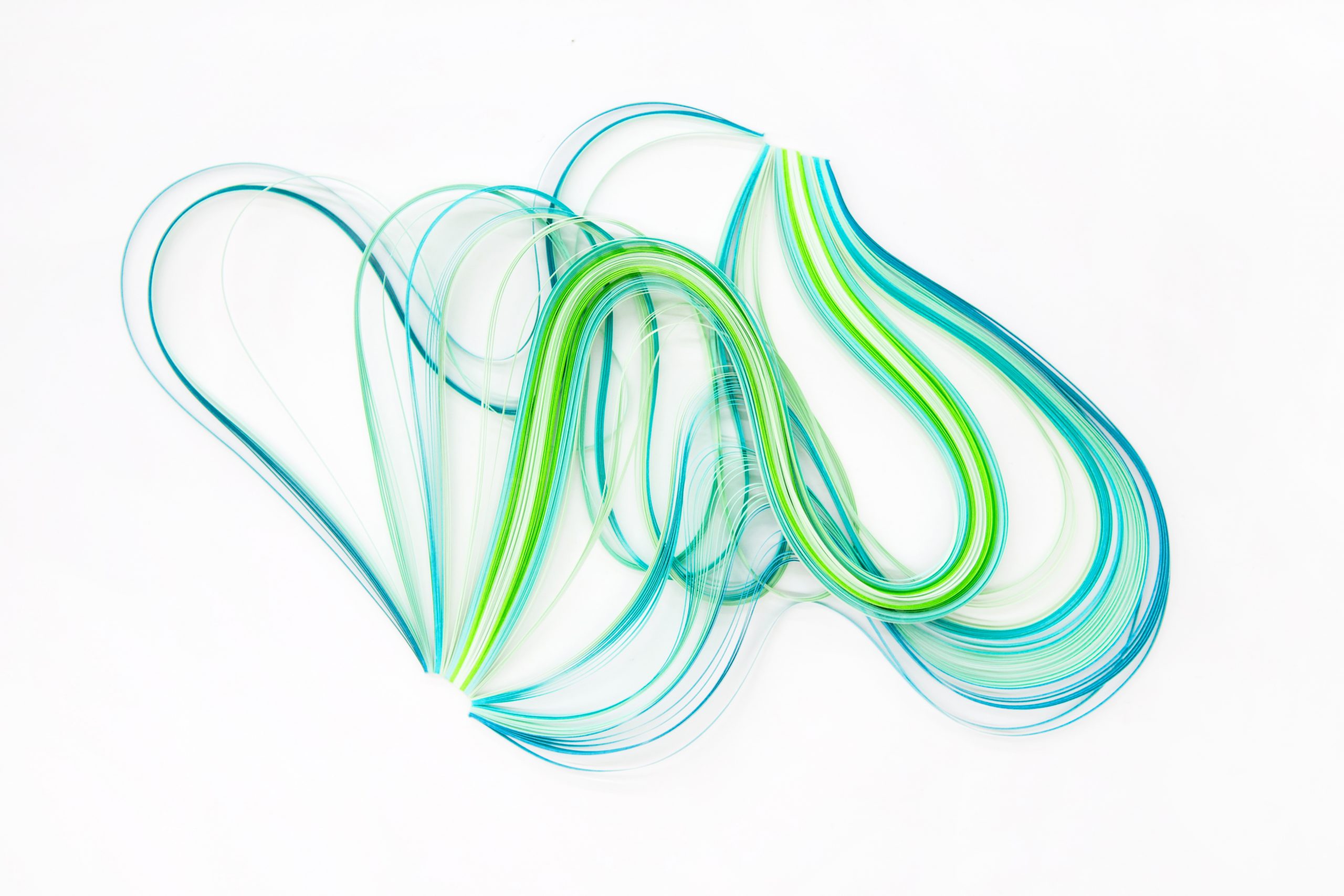

C-PLATFORM × 王家明 & 祖伊 · 阿利贝尔 Q & A Q:王家明A:祖伊 · 阿利贝尔 Q:你是否觉得当代舞属于小众艺术?A:当代舞的能见度和人们对于它的需求与教育是紧密结合的,包括机构是如何运作和如何获取到资金上的支持。德国一直存在传统剧场的形式,这其中包括三种艺术形式:剧场、歌剧和舞蹈。然而舞蹈一直处在比较小众的地位相比较前两种形式而言,这也归结于前面所说的观众需求和资金支持的循环结果。大多数情况,剧院中这些艺术形式会集合成一个芭蕾舞团,但却很少会组建成现代舞团,因为当代舞、编舞、舞团是很难获取资金上的支持而成为一个剧场形式,更多的是以独立的组织或结构存在,究其原因,还是因为资金的支持,另一部分也是因为当代舞的性质以及它自身延续的审美理念,与传统剧场、结构和机构是相反的。一般情况下,似乎只有一定教育水平的人才会选择去剧场观看作品,如歌剧或芭蕾舞剧。在普遍的教育中,当艺术门类类似音乐、戏剧或美术时,它们往往优先于舞蹈被考虑纳入课程设置中。要去构建和稳固一个艺术形式的能见度,或许可以在早期便开始培育观众。如果只是一次曝光或没有对具体艺术形式进行引导和介绍,对表演方和观众而言,体验和感受艺术作品的欣赏力也会相应的减少。 Q:你认为在与其他舞蹈类型相比较时,当代舞具有什么样的特征?A:当代舞的源头来自于20世纪复杂的发展转折点中。它生根于相互影响的现代舞、表现主义舞蹈和基于技术发展的新身体思维,其关注点在于尊重人类身体、思维和心理的整体性。这样的发展更加强调当代舞的功能性对于人的整体所产生的作用。更加轻松自由的进行舞动,在健康或表演方面更有效的产生作用。而现代舞相较而言,更多倾向于具体的一些形式和风格,当代舞更多考虑到个人的表达,新的形式出现和健康良性的身体思维运作。它没有特定的运动元素词汇,而是自然的存在于舞者、编导的素材创作中,也并不需要将其附属于音乐之中。在作品创作中常出现非线性或非叙事结构,创作者和表演者的身份是交织在一起的,表演者也被视为共同作者。同样的,观众也被视为表演的共同创作者,无论它们是否直接参与到表演中,他们对于作品的感知需要开放的思维和主动的介入,把作品带入“被看”的生活里,去接收其中的信息,与作品共同体验和感受。在那种情况下,具备一定的认知和理解度是需要的,理想的方式是观众能以超越纯粹理性的方式,主动参与到感性的感知中,以身心合一的视角去进行理解和体验。总的来说,去诠释当代舞是每一个人都在追逐的一部分,有多少的人就有多少的释义,那里存在着无数的风格和方式去构成了它的多元性。 Q:在经历了这么多全球一流的院校学习后,能否能浅谈一下你在舞蹈教育中所感受到的关键?A:当我在萨尔茨堡实验舞蹈学院学习时,我感受到了舞蹈的多元化,无论是来自于学校教师的选择、世界舞蹈艺术家、或是我的同学们。他们让我去感受到了艺术形式自身极大的多样性和流动性,这与学院滚动式的教职人员有很大的关联,在保持较高的技术和艺术水平的同时,为我们铺开了开阔的当代发展视角。学校强调成熟与独立艺术家的培养,并基于此建立了每个月的公众展示平台,在那,学生可以在学校的剧院中呈现和展示他们自己的作品给予热情的观众们。在纽约大学Tisch艺术学院进行交换学习是一次非常棒的机会,体验不同的教育系统,不同舞蹈的方式,使我更加开阔。同时,我获得了研究生的奖学金,使我可以在运动实践方面进行个人进一步的研究。最后在法兰克福音乐与表演艺术学院-当代舞蹈教育的研究课习中,我与领域里的不同专业人士进行深入的交流探讨,同时这也给予了我长远研究和发展实践的平台。 Q:从何时开始注重与不同领域艺术家的合作?你的摄影作品是否也是和舞蹈/表演有关呢?A:从我的儿童到青少年时期,我一直着手于视觉和造型艺术。我也非常喜欢进行小故事的写作,随后,在青少年时期开始进行摄影。虽然舞蹈也同时存在,但是是后来才成为我的主要关注点。从某方面来说,这就像一个自然的连锁反应,一开始我作为一个舞者和编导与不同领域的艺术家进行合作,包括电影、剧场艺术家和音乐家等形色各异的人。在我的第一个作品中,一群舞者与音乐家进行了非常紧密的合作,这是发生在2002年柏林一个先前是公众游泳池的场地,在那我同时创作了一个装置作品放置在其中的浴室房间,包括照片、雕塑和声音。从那时起,我非常喜欢与剧场艺术家、音乐家和影像艺术家进行合作,也希望能够一直持续并发现其他不同的艺术方式。在2011年我做了我的第一次摄影展览,其中包括过往拍摄的许多舞蹈表演和其他的照片。某方面来说这其实是两个艺术家通过交叉的学科如何互相启发的分享。后来这些展览中的照片也与表演进行了结合,呈现于剧场的户外。超越作为一个舞者和摄影者的体验,去和表演者分享舞动的空间,并通过我的镜头与他们互动,成为两种介质结合共同呈现在舞台上。也可以说,作为表演的一部分,摄影动态成为了舞蹈的一部分。虽然这样的方式我还未具体实现,但已经在我的脑海中存在很久,只是关于时间而已… Q:在何种情况下,你开始关注文化媒体的管理和制作并热衷于舞蹈艺术节的筹划和创办工作?A:我在萨尔茨堡进行舞蹈学习的同时,开始协助学校进行面试的组织包括其他行政工作。在学校的课程中,我们参与到了不同连续的、即时的活动。例如学校一些小活动的组织和艺术节,参与宣传和其他主办的活动等。后来我加入了每年一度的工作坊系列和舞蹈艺术节的组织。因为我喜欢并且希望个人在管理和制作方面对结构和方法有更深的了解,所以我进入了研究生项目的学习。现在,我聚焦在当代舞的现状和能见性中,这也使我能够在我的论文研究中,探讨关于观众培育的可能性和方式。 Q:在你看来,不同国家和地区的表演艺术机构目前的发展所面临的问题会是什么呢?A:当代表演艺术需要有一个连贯的结构和可能性去进行研究和探索,目的是为了支持艺术家包括他们在进行创作的时期。特别是关于表演艺术,它的过程是作品重要的一部分,它的成果取决于很多因素,它的艺术作品的载体也是人类本身,所以另一种支持也是需要的。资金的支持经常是一个难题,特别是对于那些独立的艺术家。他们在申请资助时会发现自己与机构是处在一个竞争的状态。在项目申请的成本预算中,很少包含全部的花销和资费,这就考虑到无形的个人成本和投入,包括行政费用和所有的风险,相比已经存在的支持实际上会有更多的需求。在很多情况下,艺术家都会从个人的口袋中去支持项目的发生,特别是在那些需要进行巡演、复演的过程中。大多数的自由表演艺术家,拥有不同层次的教育背景,在不同的领域中拥有额外的资质,包括操持不同国家的语言、高水平的训练、创造力和非凡的思维能力、在多元文化环境中的工作经验等等,即使如此,也常常陷入社会的网罗中。因为他们的专业和形态在某些地方不受承认,因而无法受到雇佣。有许多表演艺术工作者从这一个项目到下一个项目,可能经历了一段时间的干旱到另一段时间的极端运转。高流动性的需要,可以说他们是现代的游牧民族或流浪者,他们需要有灵活的立场和角色的转变:表演者、教师、编导、导演、讲师、助理、剧作家等等…… Q:能否介绍下最近在中国开展的项目和期待?A:我的研究关注在舞蹈,以及如何让这种舞动的状态能够以一个令人愉快的方式被呈现、发现和感受,带着好奇和玩味,以一种与身心互动的状态去投入和感受周围的一切。我感兴趣的是,人们去寻找对他们个人而言的舞蹈是什么,他们如何去进行探索和触及。在这个想法中,我希望我能提供一些可能的方式,一个入口或一些参考的见解。我们每一个人去构建自己时空旅行的机器,每一个人带着自己的设备和装备,我带来一些空气动力学、建筑结构等等的技巧,也许还有一些线路去进行检测,但每一个人需要设计和构建他们自己的风格,在他们各自的路程与时间中选择各自的速度,飞往他们各自所选择的目的地。 相关信息王家明毕业于法国南特国立音乐学院,后于里昂国立高等音乐学院研读现代舞编导专业。回国后先后成为北京当代芭蕾舞团建团演员、身体力行工作室编导、北京均然艺术中心联合创办人、北京东乌西兔艺术教育中心创始人,乂表演艺术工作室艺术总监。2010年至2015年间王家明集中编导了多部作品,在与不同领域艺术家进行合作的过程中,逐渐明确其作品创作方式,并着力探究如何与新媒体技术产生新型表演及呈现方式;以及如何通过更改传统观演习惯、消费模式及制作手段,来提出关于表演艺术在当下社会环境中的新问题。代表作品如《相遇下午茶》、《夜奔》Party、《井》、《投`影》、《Chromosome V》、《III》等。祖伊 · 阿利贝尔 出生于法国,成⻓于德国。在她毕业于萨尔茨堡实验舞蹈学院之前,一直就读于巴黎和柏林的舞蹈专业。随后她获得了前往纽约大学艺术学院的研究交流机会,并在研究生奖学金的支持下,于纽约及柏林两地进行研读。作为一名自由舞者/表演者,编舞,教育者及制作助理之外,从少年时期它就开始热爱上摄影,如今她的摄影作品与表演和视觉艺术有着紧密的结合,并于德国、荷兰、奥地利等地进行巡回展览。 (图4、8 photos © Zoe Alibert)...